用“刮目相看”和“意外驚喜”來形容《鐵血聯盟3》,真是恰如其分。

2023年7月14日,當這款既沒有路人緣、也沒有大張旗鼓賣弄宣傳的作品,帶著足足9.0的IGN評分出現在Steam平臺上的時候,緊隨而至的立刻是一波滿懷質疑的特別關注:過氣IP+老掉牙的游戲類型,竟能拿到持平《最終幻想16》、高于《生化危機8》的游戲媒體評分,憑什么?

不過很快,滿腹狐疑的玩家就找到了答案:

回合制還是那個回合制,畫面放在2023年也絲毫不算出彩,界面UI、劇情敘事和行文風格更是讓人一路回到了2001年(沒錯,制作組特意在游戲開局理直氣壯地申明了這一點),然而,具體到游戲體驗,《鐵血聯盟3》主打的就是一個好玩:

僅僅過去48小時,這款作品的Steam評價就從“多半好評”,以肉眼可見的頻率一步步提升到了“特別好評”;隨著體驗的深入,越來越多的玩家開始意識到,作為新瓶舊酒的續作,《鐵血聯盟3》確實有種“一經上手,即刻上頭”的奇妙魔力,IGN這次的媒體評分,并沒有特別夸大其詞。

由此一來,一個有趣的事實就擺在了我們面前:

單從分類來看,《鐵血聯盟3》所屬的回合制策略模擬,顯然是最古典的游戲類型之一;在漫長到難以置信的發展過程中,這個類型已經誕生過太多經典,以至于令人眼前一亮的“續作”,放在今天儼然已經是不可能的任務——那么,《鐵血聯盟3》究竟做對了什么,才能一轉賽道頹勢脫穎而出,成為當代回合制策略模擬游戲領域的一匹黑馬?

這確實是個耐人尋味的好問題。在正式回答之前,不妨讓我們先來重溫一點行業的歷史背景:

始于戰棋的回合制策略模擬

作為一種可以追溯到18世紀的經典游戲類型,翻開回合制戰略模擬的歷史,從第一頁開始,“厚重”儼然就是不可動搖的基調主題:

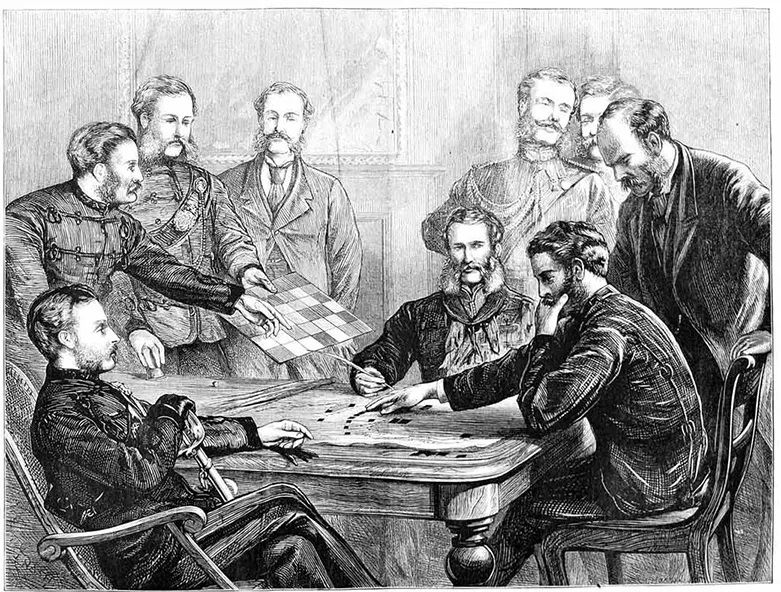

1780年,普魯士數學家約翰·赫爾維希出版了一款名為“kriegsspiel”的桌面游戲,具體標題為“Versuch eines aufs Schachspiel gebaueten taktischen Spiels von zwey und mehreren Personen zu spielen”,翻譯成中文就是“在國際象棋的基礎之上,構建一種雙人或多人體驗的戰術游戲”——至此,狹義的“戰棋”概念,正式登場。

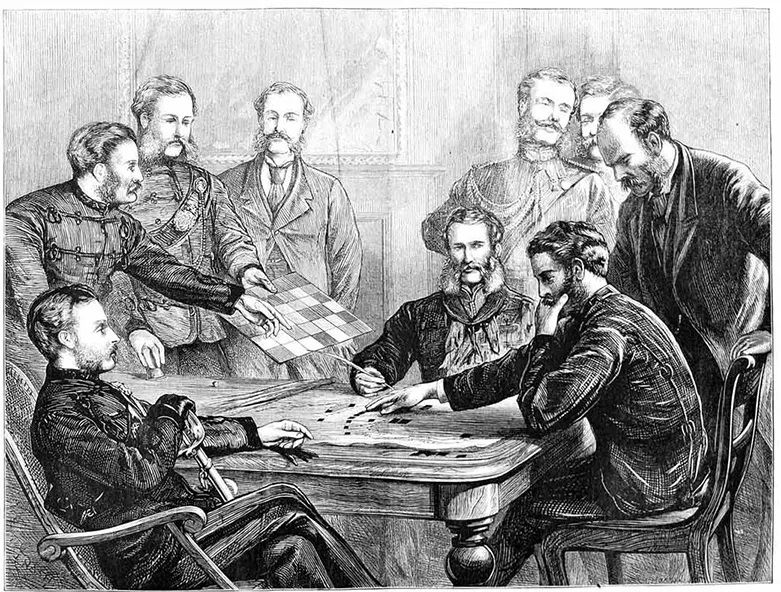

隨后,在出版于1803的修定規則書《Das Kriegsspiel》推動下,越來越多的受眾開始意識到,這種拋棄傳統象棋簡潔抽象風格、通過復雜的地形環境和勝利目標徹底改變對戰規則的回合制游戲,完全有能力模擬步兵、騎兵乃至炮兵等先進軍事科學(以當時標準來看)理念的推演——于是很快,普魯士高層就把這種游戲視作培訓武官以及制定指揮官條令的工具引入了“專業領域”,委實在中層指揮系統引起了不小的震動:

除了按照自己的思維習慣調整游戲手冊之外,更有甚者,一部分年輕的校尉還根據團隊特性和硬件狀況指定了變體規則——總之,盡管“這不是游戲,這就是演習”的口號甚囂塵上,但不少普魯士指揮官拿著《Das Kriegspiel》玩得不亦樂乎,也是事實。

與此同時,在當時的社會風氣影響下,一部分眼界開闊且思維活躍的平民,也開始效仿容克階級翻開《Das Kriegspiel》搞起了業余推演;由此一來,戰棋游戲從“嚴肅游戲”轉向民間愛好的基調,就這樣埋下了種子。

事實上,盡管從18世紀末到21世紀的現如今,沿襲了經典“戰棋”理念的兵棋推演,始終在軍事專業領域擁有不可動搖的地位,但在這段漫長的時間中,來自民間的興趣潮流同樣生生不息,不僅開枝散葉發展出了形式多變且不那么“嚴肅”的娛樂化旁系分支,且在民用計算機設備崛起之后,更是搭上了“算力提升”的順風車,催生出了無數影響深遠的電子游戲類型——沒錯,我們熟悉的回合制策略模擬(Turn-Based Strategy,TBS)游戲,就是這樣誕生的。

可以說,追根溯源從起點算起,TBS在最開始就兼具了“專業化嚴謹”與“內容多元化”的雙重特質;之所以這個類型能在超過40年的時間當中維持活力生生不息,主因正是如此。

我們眼中的回合制策略模擬

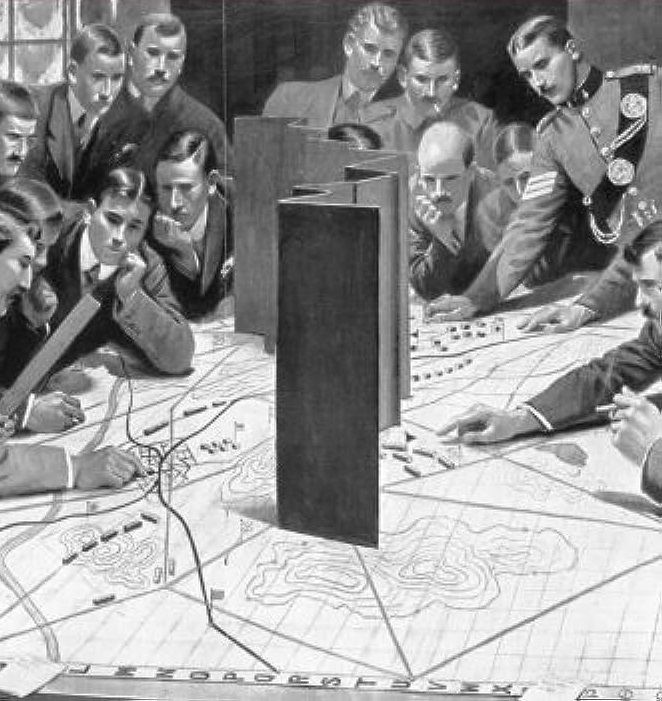

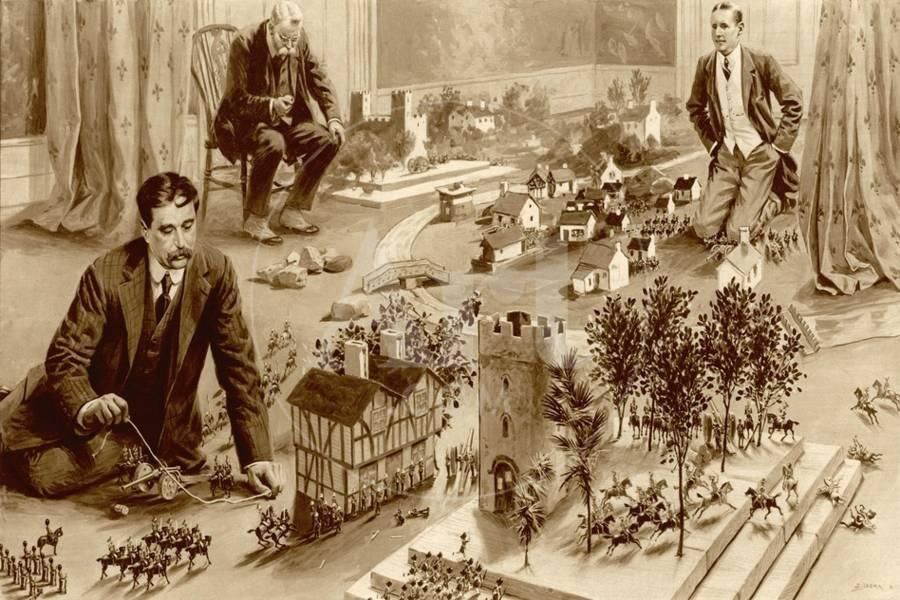

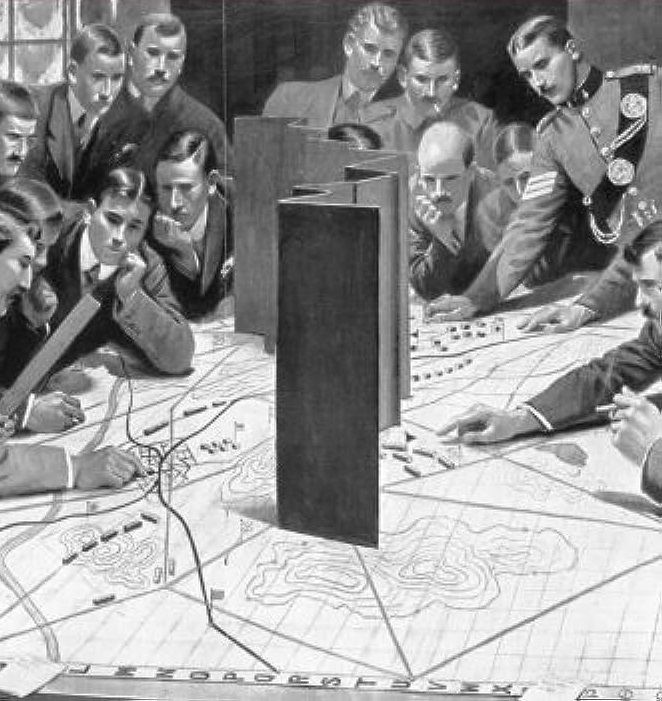

盡管誕生背景摻雜了不少硝煙氣息,但在遠離火線的民間玩家看來,“不插電”的桌上回合制策略模擬游戲,本質上和童年時在沙坑擺弄鐵皮小兵模仿打仗的把戲別無二致,具體到體驗層面的區別,僅僅在于引入了或多或少的數學公式,通過計算來裁定戰局走向而已:

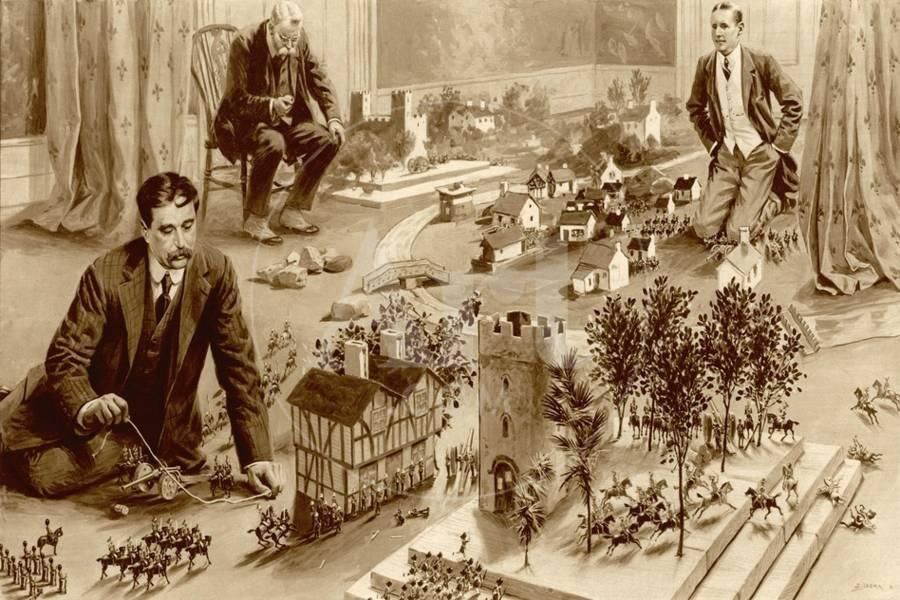

實際上,早在1913年,著名科幻作家H·G·威爾斯(代表作《時間機器》)創作回合制策略游戲規則書《Littel Wars》時,采用的對戰指示物就是玩具大炮和小兵;詳細規則例如交戰手段以及移動力測算工具使用等等,都在這本小書當中有過明確設定,甚至還給更復雜的擴展規則(諸如后勤補給、部隊運輸等等)留下了擴展余地——盡管遠遠談不上完善,但許多近現代的回合制策略游戲規則的設計思路,都通過《Little War》敲定了雛形。

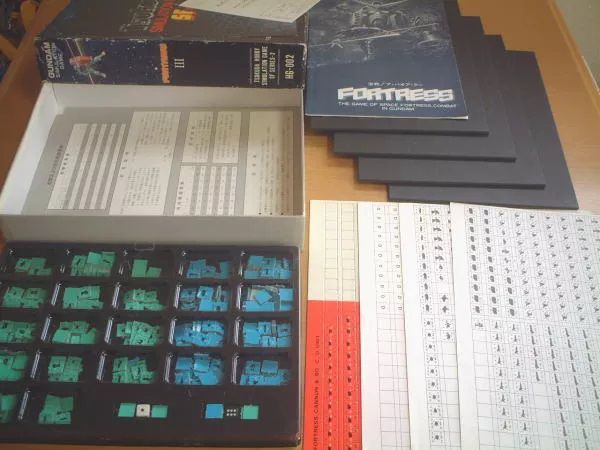

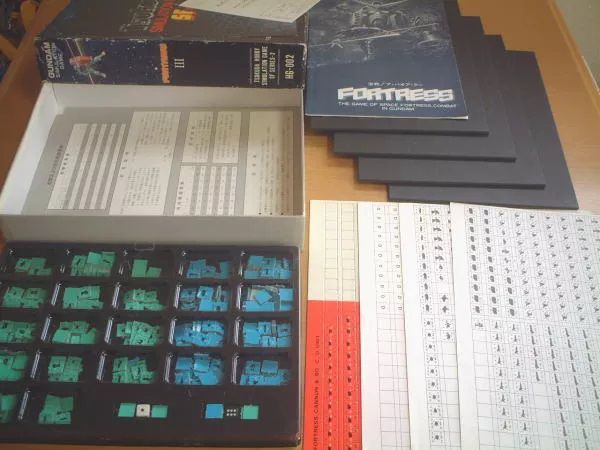

在此之后,經歷過一段漫長的發展積累,隨著奇幻與科幻逐漸被近現代主流文化接納,越來越多的流行文化出品方意識到,除了面向低齡受眾的模型玩具,對于年齡層次更高的成熟用戶來說,桌面回合制策略游戲完全有潛力成為提升IP影響力的合理媒介——發售于1981年的《Mobile Suit Gundam: Fortress》,正是個中典型:

盡管硬核十足的賣相,使得這款作品在現今幾乎已經被人徹底遺忘,但至少對于經歷過那個時代的高達狂熱受眾來說,能夠在六角網格棋盤上模擬宇宙世紀的機動戰士對戰,還可以在后續版本中不斷升級完善規則,這種通過熟悉的作品逐漸消化吸收“嚴肅游戲”的滋味,確實讓人印象深刻——“流行文化IP的成熟化演繹”,體現得可謂是淋漓盡致。

除此之外,如果要列舉這個時期“不插電”的桌上回合制戰棋的代表作,那么發布于1983年的《戰錘》,注定會在C位擁有難以撼動的一席之地:

作為第一款大規模采用專屬指示物(也就是模型棋子)的桌面回合制策略游戲,《戰錘》所開辟的商業模式,為整個IP帶來了難以置信的強盛生命力,在當代的流行奇幻(也包括科幻)文化領域更是擁有舉足輕重的地位,直到今天依舊在全球擁有規模龐大的擁躉受眾——并且直到今天,利用涂裝精美的指示物和各種工具展開桌上對決,依舊是《戰錘》系列游戲不可動搖的基本盤,戰棋作為經典游戲類型的生命力,可見一斑。

與此同時,隨著PC的崛起,許多不再滿足于投骰子和手寫心算的戰棋桌游設計師,開始有計劃地將回合制策略系統搬上個人計算機設備——早在1980年,日后以“金盒子”系列聞名業界的SSI,就在Apple II和TRS-80個人電腦平臺上推出了著名回合制古典策略游戲, 《Computer Bismarck(電腦俾斯麥號)》:

盡管受限于早期計算機的平臺算力與圖形處理能力,《電腦俾斯麥號》無論在視覺效果還是互動操作方面,如今幾乎都找不到任何值得借鑒的亮點,但源于經典戰棋游戲的諸多核心設計,例如基于坐標軸劃分定位的地形地圖,包含各種參數設定的對戰單位以及通過數學公式驅動的回合制游戲流程,都在這款PC游戲上有了充分體現——可以說,無論是讓“不插電”的經典游戲類型轉向“數字化”的進化,還是將“思考的價值”引入電子游戲領域,TBS都開啟了行業先河,對于黎明時期的電子游戲行業發展,產生了舉足輕重的影響。

最重要的是,憑借個人電腦強大且準確的運算能力,玩家終于可以從繁冗的紙筆公式計算中解脫出來,將專注力集中在“策略”這個代表核心游戲樂趣的環節之上;而對于設計師來說,這也意味著可以將運算量需求更大的系統,在不折損樂趣的前提下引入游戲當中,極大降低傳統回合制策略游戲上手難度的同時,為更加復雜且多元化的設計奠定了基礎——這也正是歸類于電子游戲的狹義TBS,最直接的存在意義所在。

就這樣,從融合了失重環境下運動模擬的《The Cosmic Balance(宇宙平衡)》,到包含有完整風帆航行模擬系統的《Broadsides(寬舷)》,再到眾多采用真實地圖搭建系統的“插電”回合制模擬游戲推動下,進入20世紀90年代之后,TBS徹底走上了多元化的發展路線——除了體量更龐大、運營系統更復雜的大規模回合制戰略模擬游戲,將核心游戲系統聚焦于單位小隊的回合制戰術模擬游戲,也在這個時候迎來了高光階段:

例如說,現如今擁有一流大眾口碑的《XCOM》,其原型《UFO: Enemy Unknown(幽浮:未知敵人)》就誕生于這個時期;如今正當紅的黑馬TBS《鐵血聯盟3》,同樣在這個時期推出了系列首款作品《鐵血聯盟》——雖然算不上有口皆碑的主流神作,但對于TBS愛好者來說,核心口碑依舊是可圈可點。

OK,看到這里,關于廣義上的回合制策略模擬,以及狹義上的TBS,相信大家都已經不再陌生——那么回到主題,作為源遠流長的經典類型在近現代衍生出的旁支,《鐵血聯盟3》所代表的小隊回合制策略模擬游戲,究竟有什么過人之處,能讓現如今的主流玩家贊不絕口?

不妨讓我們打開游戲研究一番:

——這究竟是TBS,還是RPG?

對于抱著“圍觀回合制策略游戲經典”心態,首次打開《鐵血聯盟3》的朋友來說,這個問題,應該構成了不少人對這部作品的第一印象:和傳統的桌面回合制策略游戲“指揮一群無名棋子完成勝利目標”設計截然不同,在《鐵血聯盟3》當中,我們的手下個個都有著活靈活現的性格、愛好和背景故事,彼此之間的關系同樣是多種多樣,培養強化的手段更是不拘一格;顯而易見,這些借鑒自RPG的設計靈感,不僅有效提高了我們對這些角色的認同感,對整體游戲的代入和沉浸感,更是提升明顯。

——標榜著回合制策略模擬,竟然還有即時戰術系統?

沒錯,和最傳統的敵我雙方輪流走格子經典回合制策略游戲截然不同,在《鐵血聯盟3》當中,即時制結合回合制的靈活系統,委實給我們留下了深刻的印象——在正式交戰之前,我們完全可以通過潛行悄悄占據有利地形,隨即在即時制環境中悄無聲息撂倒敵人,安排得當的話,甚至還可以完全不觸發警報、壓根不進入回合制模式就給一場戰斗畫上句號。這種徹底擺脫了傳統回合制策略游戲“慢節奏”刻板印象的體驗滋味,同樣也是《鐵血聯盟3》的核心賣點之一。

——所以,代表“正統”的回合制部分改頭換面,絲毫不足為怪。

確實如此。作為TBS核心的回合制策略系統,《鐵血聯盟3》同樣也沒有墨守成規,無論是主動破壞地形改變優劣形勢,還是通過警戒和中斷系統阻礙對手、實現“后發制人”的戰術技巧,諸如此類不再拘泥于傳統回合制游戲格局的設計,都是讓人印象深刻的亮點;正是在這些打破常規的要素影響下,《鐵血聯盟3》的核心內容才會如此引人入勝,即便一場戰斗動輒持續一小時以上,依舊會吸引玩家不斷主動嘗試各種戰術進行攻關。如此不拘一格的策略系統,正是《鐵血聯盟3》大受好評的核心所在。

歸根結底,之所以《鐵血聯盟3》讓我們如此驚喜,“多元化”無疑正是主因——并且這并不是孤例,在許多擺脫了“新瓶舊酒”刻板印象脫穎而出的現代回合制策略游戲當中,我們同樣不難發現制作者“打破傳統”與“融合多元化內容”的積極嘗試:

TBS:不僅僅是戰棋

“越來越難出彩”的回合制策略游戲,如今卻時不時能冒出那么幾款鶴立雞群的杰作,歸根結底,“多元化”這個在游戲類型創立初期就被敲定的發展原則,顯然是功不可沒——不可否認的是,這種缺乏成熟路徑依賴的發展策略,確實產出過許多不倫不類的縫合怪,但除此之外,至少有一部份出類拔萃的杰作,值得我們認真研究學習一番:

陷陣之志

Into The Breach

開發商:Subset Games

發行商:Subset Games

發行日期:2018/2/27

時至今日,純粹的回合制戰“棋”還會有市場嗎?答案是肯定的,Steam平臺大受好評的《陷陣之志》就證明了這一點。不過,許多傳統回合制策略游戲的核心要素,例如“殲滅”為核心的戰略目標,在這部作品當中直接遭到了棄用,取而代之的,是在一目了然的敵方全局策略中,指揮勢單力薄的小隊用各種手段改變對手站位,努力求生并完成任務目標。

與絕大多數戰棋游戲相比,《陷陣之志》的規則無疑要簡單太多,但也正是這種簡潔精密的規則,讓這部容量極其有限、畫面平淡無奇的游戲產生了猶如擺弄機械時鐘的樂趣——總之,如果諸位想要化繁為簡繼續鉆研回合制策略的可能性,那么這部作品無論如何都不要錯過。

異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

開發商:Micro Forté

發行商:14 Degrees East

發行日期:2001/3/15

改變了整個角色扮演游戲發展史的經典作品,與回合制策略游戲相結合,會產生何種化學反應?《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》告訴了我們答案:盡管對于《異塵余生》的老玩家來說,這部作品的體驗只能是“沒那個味道”——粗糲的畫面、殘酷與幽默并俱的劇情以及豐富多樣的體驗內容,在這部套上回合制戰略框架的衍生作品中幾乎消失殆盡,著實讓慕名而來的RPG玩家有點失望;但除此之外,和兩代最經典的《異塵余生》相比,《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》的回合制戰略部分表現,確實是可圈可點:

基于AP(動作點數)展開行動的系統得到了保留,人物屬性+技能+專長的設計基本也是熟悉的味道,包括下蹲、臥倒在內的戰術動作,確實要比以往只能站樁的混戰有趣一些,再加上終于可以操作隊友排兵布陣,兩代《異塵余生》積累的“隊友誤傷”怨念終于一掃而空。總之,對于想要研究TBS和RPG融合樂趣的朋友來說,《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》,值得補個票先。

鐵血聯盟2

Jagged Alliance 2

開發商:Sir-Tech Canada

發行商:TalonSoft

發行日期:1999/7/23

《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》雖然不錯,但本質上依舊偏向于RPG而非TBS,想要體驗基于回合制戰略框架融入RPG元素的純正TBS,那么《鐵血聯盟2》屬于毋庸置疑的必修課:

之所以《鐵血聯盟》這個IP能一路發展到今天,這部發售于1999年的劃時代經典正是主因;在《鐵血聯盟3》當中大受好評的諸多亮點,包括但不僅限于五花八門的角色個性與培養方法、即時與回合制的出色融合、不拘一格的回合制游戲系統等等,都在這部作品當中有過體現,且完善程度甚至較之《鐵血聯盟3》更勝一籌——當然這也有民間Mod制作者二十年如一日不斷完善的緣故。總之,如果想要見識小隊戰術TBS這個類型的真正潛力,《鐵血聯盟2》,一定要試試。

歸根結底,之所以回合制策略游戲能從兩個世紀之前一路發展到今天,摒棄食古不化的“傳統”格局,積極吸收新維度的新元素,正是主因所在——所以,通過這種充分體現現代游戲“可能性”的類型,將這種多元化融合的經驗融入我們自己的作品,正是時至今日,TBS游戲依舊值得我們關注的真正理由所在。

2023年7月14日,當這款既沒有路人緣、也沒有大張旗鼓賣弄宣傳的作品,帶著足足9.0的IGN評分出現在Steam平臺上的時候,緊隨而至的立刻是一波滿懷質疑的特別關注:過氣IP+老掉牙的游戲類型,竟能拿到持平《最終幻想16》、高于《生化危機8》的游戲媒體評分,憑什么?

不過很快,滿腹狐疑的玩家就找到了答案:

回合制還是那個回合制,畫面放在2023年也絲毫不算出彩,界面UI、劇情敘事和行文風格更是讓人一路回到了2001年(沒錯,制作組特意在游戲開局理直氣壯地申明了這一點),然而,具體到游戲體驗,《鐵血聯盟3》主打的就是一個好玩:

僅僅過去48小時,這款作品的Steam評價就從“多半好評”,以肉眼可見的頻率一步步提升到了“特別好評”;隨著體驗的深入,越來越多的玩家開始意識到,作為新瓶舊酒的續作,《鐵血聯盟3》確實有種“一經上手,即刻上頭”的奇妙魔力,IGN這次的媒體評分,并沒有特別夸大其詞。

由此一來,一個有趣的事實就擺在了我們面前:

單從分類來看,《鐵血聯盟3》所屬的回合制策略模擬,顯然是最古典的游戲類型之一;在漫長到難以置信的發展過程中,這個類型已經誕生過太多經典,以至于令人眼前一亮的“續作”,放在今天儼然已經是不可能的任務——那么,《鐵血聯盟3》究竟做對了什么,才能一轉賽道頹勢脫穎而出,成為當代回合制策略模擬游戲領域的一匹黑馬?

這確實是個耐人尋味的好問題。在正式回答之前,不妨讓我們先來重溫一點行業的歷史背景:

始于戰棋的回合制策略模擬

作為一種可以追溯到18世紀的經典游戲類型,翻開回合制戰略模擬的歷史,從第一頁開始,“厚重”儼然就是不可動搖的基調主題:

1780年,普魯士數學家約翰·赫爾維希出版了一款名為“kriegsspiel”的桌面游戲,具體標題為“Versuch eines aufs Schachspiel gebaueten taktischen Spiels von zwey und mehreren Personen zu spielen”,翻譯成中文就是“在國際象棋的基礎之上,構建一種雙人或多人體驗的戰術游戲”——至此,狹義的“戰棋”概念,正式登場。

隨后,在出版于1803的修定規則書《Das Kriegsspiel》推動下,越來越多的受眾開始意識到,這種拋棄傳統象棋簡潔抽象風格、通過復雜的地形環境和勝利目標徹底改變對戰規則的回合制游戲,完全有能力模擬步兵、騎兵乃至炮兵等先進軍事科學(以當時標準來看)理念的推演——于是很快,普魯士高層就把這種游戲視作培訓武官以及制定指揮官條令的工具引入了“專業領域”,委實在中層指揮系統引起了不小的震動:

除了按照自己的思維習慣調整游戲手冊之外,更有甚者,一部分年輕的校尉還根據團隊特性和硬件狀況指定了變體規則——總之,盡管“這不是游戲,這就是演習”的口號甚囂塵上,但不少普魯士指揮官拿著《Das Kriegspiel》玩得不亦樂乎,也是事實。

與此同時,在當時的社會風氣影響下,一部分眼界開闊且思維活躍的平民,也開始效仿容克階級翻開《Das Kriegspiel》搞起了業余推演;由此一來,戰棋游戲從“嚴肅游戲”轉向民間愛好的基調,就這樣埋下了種子。

事實上,盡管從18世紀末到21世紀的現如今,沿襲了經典“戰棋”理念的兵棋推演,始終在軍事專業領域擁有不可動搖的地位,但在這段漫長的時間中,來自民間的興趣潮流同樣生生不息,不僅開枝散葉發展出了形式多變且不那么“嚴肅”的娛樂化旁系分支,且在民用計算機設備崛起之后,更是搭上了“算力提升”的順風車,催生出了無數影響深遠的電子游戲類型——沒錯,我們熟悉的回合制策略模擬(Turn-Based Strategy,TBS)游戲,就是這樣誕生的。

可以說,追根溯源從起點算起,TBS在最開始就兼具了“專業化嚴謹”與“內容多元化”的雙重特質;之所以這個類型能在超過40年的時間當中維持活力生生不息,主因正是如此。

我們眼中的回合制策略模擬

盡管誕生背景摻雜了不少硝煙氣息,但在遠離火線的民間玩家看來,“不插電”的桌上回合制策略模擬游戲,本質上和童年時在沙坑擺弄鐵皮小兵模仿打仗的把戲別無二致,具體到體驗層面的區別,僅僅在于引入了或多或少的數學公式,通過計算來裁定戰局走向而已:

實際上,早在1913年,著名科幻作家H·G·威爾斯(代表作《時間機器》)創作回合制策略游戲規則書《Littel Wars》時,采用的對戰指示物就是玩具大炮和小兵;詳細規則例如交戰手段以及移動力測算工具使用等等,都在這本小書當中有過明確設定,甚至還給更復雜的擴展規則(諸如后勤補給、部隊運輸等等)留下了擴展余地——盡管遠遠談不上完善,但許多近現代的回合制策略游戲規則的設計思路,都通過《Little War》敲定了雛形。

在此之后,經歷過一段漫長的發展積累,隨著奇幻與科幻逐漸被近現代主流文化接納,越來越多的流行文化出品方意識到,除了面向低齡受眾的模型玩具,對于年齡層次更高的成熟用戶來說,桌面回合制策略游戲完全有潛力成為提升IP影響力的合理媒介——發售于1981年的《Mobile Suit Gundam: Fortress》,正是個中典型:

盡管硬核十足的賣相,使得這款作品在現今幾乎已經被人徹底遺忘,但至少對于經歷過那個時代的高達狂熱受眾來說,能夠在六角網格棋盤上模擬宇宙世紀的機動戰士對戰,還可以在后續版本中不斷升級完善規則,這種通過熟悉的作品逐漸消化吸收“嚴肅游戲”的滋味,確實讓人印象深刻——“流行文化IP的成熟化演繹”,體現得可謂是淋漓盡致。

除此之外,如果要列舉這個時期“不插電”的桌上回合制戰棋的代表作,那么發布于1983年的《戰錘》,注定會在C位擁有難以撼動的一席之地:

作為第一款大規模采用專屬指示物(也就是模型棋子)的桌面回合制策略游戲,《戰錘》所開辟的商業模式,為整個IP帶來了難以置信的強盛生命力,在當代的流行奇幻(也包括科幻)文化領域更是擁有舉足輕重的地位,直到今天依舊在全球擁有規模龐大的擁躉受眾——并且直到今天,利用涂裝精美的指示物和各種工具展開桌上對決,依舊是《戰錘》系列游戲不可動搖的基本盤,戰棋作為經典游戲類型的生命力,可見一斑。

與此同時,隨著PC的崛起,許多不再滿足于投骰子和手寫心算的戰棋桌游設計師,開始有計劃地將回合制策略系統搬上個人計算機設備——早在1980年,日后以“金盒子”系列聞名業界的SSI,就在Apple II和TRS-80個人電腦平臺上推出了著名回合制古典策略游戲, 《Computer Bismarck(電腦俾斯麥號)》:

盡管受限于早期計算機的平臺算力與圖形處理能力,《電腦俾斯麥號》無論在視覺效果還是互動操作方面,如今幾乎都找不到任何值得借鑒的亮點,但源于經典戰棋游戲的諸多核心設計,例如基于坐標軸劃分定位的地形地圖,包含各種參數設定的對戰單位以及通過數學公式驅動的回合制游戲流程,都在這款PC游戲上有了充分體現——可以說,無論是讓“不插電”的經典游戲類型轉向“數字化”的進化,還是將“思考的價值”引入電子游戲領域,TBS都開啟了行業先河,對于黎明時期的電子游戲行業發展,產生了舉足輕重的影響。

最重要的是,憑借個人電腦強大且準確的運算能力,玩家終于可以從繁冗的紙筆公式計算中解脫出來,將專注力集中在“策略”這個代表核心游戲樂趣的環節之上;而對于設計師來說,這也意味著可以將運算量需求更大的系統,在不折損樂趣的前提下引入游戲當中,極大降低傳統回合制策略游戲上手難度的同時,為更加復雜且多元化的設計奠定了基礎——這也正是歸類于電子游戲的狹義TBS,最直接的存在意義所在。

就這樣,從融合了失重環境下運動模擬的《The Cosmic Balance(宇宙平衡)》,到包含有完整風帆航行模擬系統的《Broadsides(寬舷)》,再到眾多采用真實地圖搭建系統的“插電”回合制模擬游戲推動下,進入20世紀90年代之后,TBS徹底走上了多元化的發展路線——除了體量更龐大、運營系統更復雜的大規模回合制戰略模擬游戲,將核心游戲系統聚焦于單位小隊的回合制戰術模擬游戲,也在這個時候迎來了高光階段:

例如說,現如今擁有一流大眾口碑的《XCOM》,其原型《UFO: Enemy Unknown(幽浮:未知敵人)》就誕生于這個時期;如今正當紅的黑馬TBS《鐵血聯盟3》,同樣在這個時期推出了系列首款作品《鐵血聯盟》——雖然算不上有口皆碑的主流神作,但對于TBS愛好者來說,核心口碑依舊是可圈可點。

OK,看到這里,關于廣義上的回合制策略模擬,以及狹義上的TBS,相信大家都已經不再陌生——那么回到主題,作為源遠流長的經典類型在近現代衍生出的旁支,《鐵血聯盟3》所代表的小隊回合制策略模擬游戲,究竟有什么過人之處,能讓現如今的主流玩家贊不絕口?

不妨讓我們打開游戲研究一番:

——這究竟是TBS,還是RPG?

對于抱著“圍觀回合制策略游戲經典”心態,首次打開《鐵血聯盟3》的朋友來說,這個問題,應該構成了不少人對這部作品的第一印象:和傳統的桌面回合制策略游戲“指揮一群無名棋子完成勝利目標”設計截然不同,在《鐵血聯盟3》當中,我們的手下個個都有著活靈活現的性格、愛好和背景故事,彼此之間的關系同樣是多種多樣,培養強化的手段更是不拘一格;顯而易見,這些借鑒自RPG的設計靈感,不僅有效提高了我們對這些角色的認同感,對整體游戲的代入和沉浸感,更是提升明顯。

——標榜著回合制策略模擬,竟然還有即時戰術系統?

沒錯,和最傳統的敵我雙方輪流走格子經典回合制策略游戲截然不同,在《鐵血聯盟3》當中,即時制結合回合制的靈活系統,委實給我們留下了深刻的印象——在正式交戰之前,我們完全可以通過潛行悄悄占據有利地形,隨即在即時制環境中悄無聲息撂倒敵人,安排得當的話,甚至還可以完全不觸發警報、壓根不進入回合制模式就給一場戰斗畫上句號。這種徹底擺脫了傳統回合制策略游戲“慢節奏”刻板印象的體驗滋味,同樣也是《鐵血聯盟3》的核心賣點之一。

——所以,代表“正統”的回合制部分改頭換面,絲毫不足為怪。

確實如此。作為TBS核心的回合制策略系統,《鐵血聯盟3》同樣也沒有墨守成規,無論是主動破壞地形改變優劣形勢,還是通過警戒和中斷系統阻礙對手、實現“后發制人”的戰術技巧,諸如此類不再拘泥于傳統回合制游戲格局的設計,都是讓人印象深刻的亮點;正是在這些打破常規的要素影響下,《鐵血聯盟3》的核心內容才會如此引人入勝,即便一場戰斗動輒持續一小時以上,依舊會吸引玩家不斷主動嘗試各種戰術進行攻關。如此不拘一格的策略系統,正是《鐵血聯盟3》大受好評的核心所在。

歸根結底,之所以《鐵血聯盟3》讓我們如此驚喜,“多元化”無疑正是主因——并且這并不是孤例,在許多擺脫了“新瓶舊酒”刻板印象脫穎而出的現代回合制策略游戲當中,我們同樣不難發現制作者“打破傳統”與“融合多元化內容”的積極嘗試:

TBS:不僅僅是戰棋

“越來越難出彩”的回合制策略游戲,如今卻時不時能冒出那么幾款鶴立雞群的杰作,歸根結底,“多元化”這個在游戲類型創立初期就被敲定的發展原則,顯然是功不可沒——不可否認的是,這種缺乏成熟路徑依賴的發展策略,確實產出過許多不倫不類的縫合怪,但除此之外,至少有一部份出類拔萃的杰作,值得我們認真研究學習一番:

陷陣之志

Into The Breach

開發商:Subset Games

發行商:Subset Games

發行日期:2018/2/27

時至今日,純粹的回合制戰“棋”還會有市場嗎?答案是肯定的,Steam平臺大受好評的《陷陣之志》就證明了這一點。不過,許多傳統回合制策略游戲的核心要素,例如“殲滅”為核心的戰略目標,在這部作品當中直接遭到了棄用,取而代之的,是在一目了然的敵方全局策略中,指揮勢單力薄的小隊用各種手段改變對手站位,努力求生并完成任務目標。

與絕大多數戰棋游戲相比,《陷陣之志》的規則無疑要簡單太多,但也正是這種簡潔精密的規則,讓這部容量極其有限、畫面平淡無奇的游戲產生了猶如擺弄機械時鐘的樂趣——總之,如果諸位想要化繁為簡繼續鉆研回合制策略的可能性,那么這部作品無論如何都不要錯過。

異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

開發商:Micro Forté

發行商:14 Degrees East

發行日期:2001/3/15

改變了整個角色扮演游戲發展史的經典作品,與回合制策略游戲相結合,會產生何種化學反應?《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》告訴了我們答案:盡管對于《異塵余生》的老玩家來說,這部作品的體驗只能是“沒那個味道”——粗糲的畫面、殘酷與幽默并俱的劇情以及豐富多樣的體驗內容,在這部套上回合制戰略框架的衍生作品中幾乎消失殆盡,著實讓慕名而來的RPG玩家有點失望;但除此之外,和兩代最經典的《異塵余生》相比,《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》的回合制戰略部分表現,確實是可圈可點:

基于AP(動作點數)展開行動的系統得到了保留,人物屬性+技能+專長的設計基本也是熟悉的味道,包括下蹲、臥倒在內的戰術動作,確實要比以往只能站樁的混戰有趣一些,再加上終于可以操作隊友排兵布陣,兩代《異塵余生》積累的“隊友誤傷”怨念終于一掃而空。總之,對于想要研究TBS和RPG融合樂趣的朋友來說,《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》,值得補個票先。

鐵血聯盟2

Jagged Alliance 2

開發商:Sir-Tech Canada

發行商:TalonSoft

發行日期:1999/7/23

《異塵余生戰略版:鋼鐵兄弟會》雖然不錯,但本質上依舊偏向于RPG而非TBS,想要體驗基于回合制戰略框架融入RPG元素的純正TBS,那么《鐵血聯盟2》屬于毋庸置疑的必修課:

之所以《鐵血聯盟》這個IP能一路發展到今天,這部發售于1999年的劃時代經典正是主因;在《鐵血聯盟3》當中大受好評的諸多亮點,包括但不僅限于五花八門的角色個性與培養方法、即時與回合制的出色融合、不拘一格的回合制游戲系統等等,都在這部作品當中有過體現,且完善程度甚至較之《鐵血聯盟3》更勝一籌——當然這也有民間Mod制作者二十年如一日不斷完善的緣故。總之,如果想要見識小隊戰術TBS這個類型的真正潛力,《鐵血聯盟2》,一定要試試。

歸根結底,之所以回合制策略游戲能從兩個世紀之前一路發展到今天,摒棄食古不化的“傳統”格局,積極吸收新維度的新元素,正是主因所在——所以,通過這種充分體現現代游戲“可能性”的類型,將這種多元化融合的經驗融入我們自己的作品,正是時至今日,TBS游戲依舊值得我們關注的真正理由所在。

關注找手游微信公眾號,了解手游代理最新資訊